法院裁判一旦生效,就具有了既判力。如果无视这种既判力而任意重开审判的话,将会严重损害法的安定性,法律也就难以发挥其维护社会秩序的重要作用。法的安定性遭到破坏,程序正义更无从实现;但另一方面,我们也不应将既判力原则绝对化,而置重大事实错误于不顾。这反映了法的确定性与法的真实性之间的尖锐矛盾。但在神明裁判的年代,人们对神充满了信任,对神的裁判更是深信不疑,加之神是不分等级的,所以在神明裁判时代实行一审终审制。在这种诉讼制度之中,刑事裁判的真实性直接依赖于刑事裁判的确定性,既判之事实,视为真实。在这里,真实性与确定性是完全统一的。只要是确定的判决,就是真实的判决,因而也是不可更改的。

一旦人类掌握了裁断是非的权力之后,刑事裁判的真实性与其确定性之间的矛盾就不可避免地产生了。人非圣贤,孰能无过,更何况法官们所面临的是极其复杂的纠纷,无论其如何谨慎行事,也难确保裁判绝对正确。如何解决这对矛盾就成为诉讼制度中一个难题。而刑事诉讼与民事诉讼相比,还需协调国家刑罚权与公民基本人权之间的尖锐冲突。

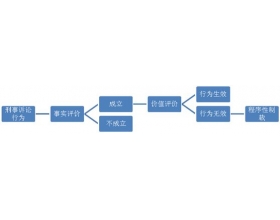

以生效裁判为特定审理对象的再审程序就是专门平衡法的确定性和法的真实性之间矛盾的程序,换言之,就是调和被告人的人权保障与发现客观真实之间的矛盾的特殊程序。再审程序中的一个关键问题是如何合理地规定再审理由,使之既能严格限制再审的提起,以维护生效裁判的安定性,实现程序正义,又能使重大事实错误得以纠正。协调这对矛盾的关键主要还在于控制再审程序的提起,而并不在于具体的审理程序。因为再审程序的具体审理活动完全可以参照一审或二审程序有关规定,其特殊性并不十分突出。而控制再审的提起以及再审的具体审理活动都离不开再审理由这一关键,因而再审理由,既是再审程序中的一个理论问题,也是一个实践问题。考察世界各国的再审模式,无非有利于被告人和不利于被告人两种。本文对刑事诉讼再审理由的研究,首先从有利于和不利于被告人这个角度入手,并在此基础之上,专门论述作为再审理由的新事实的两个性质。

一、有利于被告人的再审理由和不利于被告人的再审理由

马克思曾说:人们奋斗所争取的一切,都与他们的利益有关。①利益是衡量诉权的尺度,无利益则无诉权,无利益则无诉讼。刑事诉讼活动就是一场特殊的利益之争,即国家与刑事被告人之间关于刑事责任问题的争议。在一个民主法治国家,国家的这种追诉活动不应不择手段,而必须注重方法。因为刑事诉讼程序,既应当保护社会,也应当保护个人的自由与辩护权利。没有对个人权利的尊重,就不可能有真正公正的制裁。②而公正裁判的一个重要要求是,国家的追诉活动不可以不受限制无休止地进行下去。《联合国公民权利与政治权利公约》第十四条第七款规定,任何人依一国法律及刑事程序经最后定罪或宣告无罪者,不得就同一罪名再予审判或惩罚。法官一旦宣告判决,其权力即告用尽。按照一事不再理原则,国家在作出一项生效裁判之后,即意味着追诉活动的终结。这是古罗马法中的一项古老原则,习惯上,人们将其归纳为这样一句法谚:裁决一经做出,法官即停止做为法官。①国家的刑罚权已经耗尽,对同一犯罪人的同一犯罪行为不得再行追诉。既然国家的刑罚权已经耗尽,其追诉活动也就缺乏根据。既然如此,不禁要追问,再审制度不是为了追诉,那又是在追求什么呢?其赖以存在的基础又是什么呢?要想回答这个问题,我们的目光应当转到有形程序规则背后的无形程序理念当中去,因为从某种意义上讲,程序规则不过是程序理念的物化而已。

其实,除一审普通程序外,二审和再审程序都属于救济程序范畴,德国刑事诉讼法干脆将抗告、上告和上诉程序直接冠名为法律救济程序。那么救济是什么呢?据布莱克法律辞典的解释,救济(remedy)是指一种手段,通过这种手段,一项权利得到实施,或者使侵权行为得到遏制,或使受害方得到补偿,或使错误行为得到矫正②。据牛津法律大辞典的解释,救济是纠正、矫正或改正已发生或业已造成伤害、危害、损失或损害的不当行为。③从这个解释可以看出,救济是通过矫正、改错等方式,使受害者得到补偿。没有权利就没有救济,如果受害人的利益没有法律根据,就不成其为权利,因而即使受到侵害,也不能申请救济。没有救济就没有权利,听任权利受到侵害而置之不理,那么该项权利也就不成其为权利。由此可见,权利与救济构成了对语,互为内容。

救济程序是如何实现救济目的呢?这还需要继续挖掘救济一词的涵义。救济是纠正错误的,那么必须明确纠正谁的错误以及纠正什么性质的错误。受害者的权利是否正当,应否得到救济。就刑事救济程序而言,所要纠正的是生效裁判中重大的事实错误或法律错误。申请救济的权利主体是受原生效裁判约束的不利益一方。那些只设立有利于被告人再审程序的国家认为,受生效裁判不利影响的只有原审被告人,所以申请救济的唯一主体应当是被告人,救济程序也只应为有利于被告人而设,而不应再设立不利于被告人的再审程序。而设立了不利于被告人的再审程序的国家则认为,国家于此当中也存在不利益,所以国家也有权提起再审程序,如德国刑事诉讼法理论认为,检察机关具中立性质,其为有义务维护法律之公家机关,因此不论是就有利或不利被告之情形,只要裁判不正确,都会造成检察机关之不利,即增加其负担。基于此,检察机关可以提出不利于被告人的再审。④

当今世界各国的刑事诉讼法理论和法律规定普遍将再审程序分为有利于被告人的再审程序和不利于被告人的再审程序,但从再审程序的发展趋势来看,有利于被告人的再审程序将逐渐成为主流。例如,自从1791年法国宪法规定了一事不再理原则后,法国就不再允许提起对被告人不利的再审。如果事实错误已经导致有的人被宣告无罪释放,裁判决定一经取得既决事由的权威效力,便构成一种绝对障碍,阻止对错误地宣告无罪释放的决定进行任何变更。⑤日本现行刑事诉讼法根据宪法第39条所规定的一事不再理精神,⑥也只规定有利于被告人的再审,而废除了旧法中的不利于被告人的再审。据不完全统计,大多数国家都只规定有利于被告人的再审。但是,德国、俄罗斯以及我国台湾地区的刑事诉讼法仍然规定了不利于被告人的再审程序。

有利于被告人的再审和不利于被告人的再审之间的区别主要体现在再审理由。各国的再审理由大致可分为三大类。第一类为裁判者和诉讼参与人在诉讼过程中的违法行为;第二类为原生效裁判所赖以成立的证据为伪造或虚假的;第三类为出现新的事实足以否定原生效裁判。前两类为有利于被告人的再审和不利于被告人的再审所共有,但第三类则仅可开启有利于被告人的再审程序,而禁止以此为由提起不利于被告的再审。这是再审理由内容上的特点。此外,就规定再审理由的形式而言,通常采列举的方式,这相对于概括式而言,更可限制提起再审,特别是限制了不利于被告人的再审的提起。

虽然德国、俄罗斯以及我国台湾地区的刑事诉讼法规定了不利于被告人的再审程序。但如果不细加分析,就很容易仅凭这一点,就得出德国、俄罗斯以及我国台湾地区的刑事诉讼人权保障不力的结论。这一论断未免有些轻率,如果深入分析则会发现问题并不是我们想象的那么简单。

首先以德国为例。德国刑事诉讼法第三百六十二条[对被告人不利的再审]规定有下述情形之一时,准许对受有罪判决人不利地重新开始已经以发生法律效力结束的程序:1、审判时作为真实证书对受有罪判决人有利地出示的证书,是伪造或者变造的;2、证人、鉴定人犯有故意或者过失违反宣誓义务,或者故意作出违背誓言的虚假陈述之罪,作出对受有罪判决人有利的证词、鉴定;3、参与了判决的法官、陪审员,在与案件有关的问题上犯有应处罚的违反其职务义务的罪行;4、被宣告无罪人在法庭上、法庭外作了值得相信的犯罪行为的自白。由此可见,德国虽承认不利于被告人的再审,但这种再审是以裁判者或诉讼参与人在诉讼过程中的枉法裁判或舞弊行为为其再审理由的,惩罚的是诉讼中的不诚实行为,并非在继续行使追诉权,因为并未允许以发现新事实为由的不利于被告的再审。

我国台湾地区刑事诉讼法第四百二十二条[为受判决人之不利益申请再审之理由]规定,一、有第四百二十条第一款、第二款、第四款或者第五款之情形者。①二、受无罪或轻于相当之刑之判决,而于诉讼上或诉讼外自白②,或者发见确实之新证据,足认其有应受有罪或重刑判决之犯罪事实者。三、受免诉或不受理之判决,而于诉讼上或诉讼外自述,或发见确实之新证据,足认其并无免诉或不受理之原因者。分析这些法律规定,可以看出,不利于被告人的再审理由被限定在一个非常有限的范围内,即只允许对那些通过作伪证或者裁判者徇私枉法以及被宣判无罪的人完全出于本人真实意思而供认自己的犯罪行为的情况进行不利于被告的再审。现代刑事诉讼要求所有诉讼参与人都要以诚实信用的态度参与刑事诉讼,①无论是国家还是当事人,无论是证人还是鉴定人都应当遵守这一原则,如果出现枉法裁判或作伪证等违背该原则的情形时,必须予以纠正。这种做法实际上是在维护一个普通法原则,即任何人都不得从自己的不法行为中获利(Commodum ex injuria sua non habere debet. The wrongdoer should not derive any benefit from his own wrong)。此外,法律对这些再审理由的明确性或称可靠性有很高的要求。这就从证明标准的角度抬高门槛,以限制提起不利于被告人的再审程序。

对于不利于被告人的再审的严格限制,除了从再审理由的内容方面之外,德国和我国台湾地区还在这种再审程序的启动主体以及启动时间等方面,也作了严格限制。再审是一种特殊救济程序。无利益就无诉讼。救济程序同样需要以救济利益为前提,否则就无须救济。再审应当救济那些真正需要救济之人,由于被告人只对有利于已的再审有救济利益,所以法律只规定被告人只能提出有利于其己的再审,而禁止其提出不利于已的再审。有权提出不利于被告人的再审的主体依台湾地区刑事诉讼法第四百二十八条规定,为受判决人之不利益申请再审,得由管辖法院之检察官及自诉人为之。

台湾地区刑事诉讼法修订以前,在提出再审程序的时间上没有区分有利于被告人和不利于被告人,但后来修订为,为受判决人之不利益申请再审,于确定后,经过刑法第八十条第一项期间二分之一者,不得为之。但有利于被告人的再审程序的期限则无任何限制,可以随时提出,即使被告人已经死亡②,也可由其配偶、直系血亲、三等亲内之旁系血亲、二等亲内之姻亲或家长、亲属提出,唯一的限制是,一个再审理由被驳回后不得以同一理由再次提出再审申请。在提起再审时间这一问题上,美国联邦刑事诉讼规则也有明确规定,其第33条规定:以发现新的证据为由申请重新审判只能在作出最终判决后两年内提出。看来,通过规定一定的期限来限制提起再审也是各国的普遍做法。

总之,有利于被告人还是不利于被告人的再审理由并不是法律明文规定的某个具体的再审理由,而只是对具体的再审理由的内容进行分类的一个价值尺度。这就好比控诉证据和辩护证据分类一样,并不是一种法定的证据种类,而只是一种学理分类。

二、作为再审理由的新事实的成立条件分析

再审程序作为一种特殊救济程序,其目的主要在于纠正事实错误,至于法律错误则由非常上诉程序来解决。纠正事实错误在一般情况下只发生在有利于被告的再审之中,由于再审程序是既判力原则的例外,所以对这种再审程序的严格限制就直接体现在对作为再审理由的新事实的取舍标准上。考察世界各国关于新事实的标准,不外乎明确性和崭新性两方面要求。下面就分别讨论这两方面。

1、崭新性要求

崭新性又称之为新鲜性,按照证据从新原则,各国规定再审理由必须满足两个条件,即崭新性和明确性。前者是对新证据的时间要求,也称形式要求,而明确性是指新证据的证明力,也称实质要求。

1)崭新性的时间标准

新证据之"新",即崭新性是与旧相对的,区分它们的标准必须明确,即究竟是以其存在于确定判决宣判之前为条件,还是在确定判决宣判之后。日本的判例认为:所谓新发现的证据,应该有两种情况:1、申请再审的人在原审过程中,就已经明知该证据的存在,却未提出;2、为自始就不知其存在,直到判决生效后才发觉的证据。后来又有一个判例认为:所谓新发现的证据是指证据的发现是新的,至于该证据是否在原判决宣判之前即已存在或是在宣判之后才新发生的,在所不问。由是观之,新证据之"新",关键在于考察该证据是否早已为人知,而并不考虑其实际存在的时间点究竟是在原判生效之前抑或之后。

2) 新证据之"新"对谁而言

如上所述,新证据之"新"关键在于是否为人所知,而并不在于其实际存在的时间先后。那么这个认识主体究竟是指对法院而言的,还是对当事人而言的,抑或两者兼有?如果新证据早已为当事人所知,却不为法院所知,等到裁判生效之后,如当事人认为裁判对已不利,便又提出该证据,以此为由而申请再审。而如果以法院是否知晓为准,则比较好把握,即以判决书这一可视性依据。究竟如何处理这对矛盾,不妨先让我们考察一下德国、法国、日本和我国台湾地区的相关理论。

德国刑事诉讼法第359条第五款规定,所谓证据的崭新性,应理解为仅对法院具有崭新性就可以了,所以即使受有罪判决之人已知或因懈怠而没有将其已知的事实向原审法院提出主张,这种证据也不会丧失其崭新性,这种见解目前已经成为德国的通说。

法国在这点上与德国持同样立场。法国刑事诉讼法第622条第4款规定:在定罪以后,以提供或揭发出原判决法院在审理时所不知悉的新的事实或证据,足以对被判罪人是否有罪产生怀疑。可见,法国认为新证据之"新"是只针对法官而言的。但是,被告在原审过程中的隐匿证据行为并非完全不受到"惩罚",如果他隐匿的是有利于已的证据,虽然仍然允许他以"新证据"的名义提出该证据,并申请再审。但是,该被告人无权以曾经受过有罪判决为由而请求国家赔偿。这一观点已经成为法国的通说。①法国的这种做法非常灵活,既有利于照顾到查明事实真相的需要,又使那些有意作假的人捞不到任何便宜;还符合《联合国公民权利与政治权利公约》第十四条第六款的规定的精神,即在一人按照最后决定已被判定犯刑事罪而后根据新的或新发现的事实确实表明发生误审,他的定罪被推翻或被赦免的情况下,因这种定罪而受刑罚的人应依法得到赔偿,除非经证明当时未掌握的事实之所以未被及时揭露完全是或部分是由于他自己的缘故。

与德国和法国的做法不同,日本在这方面要求更为苛刻,它要求当事人在明知该证据而未在原审中提出的情况,必须是出于不能归责于当事人的原因,才承认该证据的崭新性。而对于不可归责于当事人的原因的内涵,则有不同理解。,有人认为应以"无过失"为标准,但这一观点遭到了强烈反对,因为这对于在刑事诉讼中本已处于弱势地位的当事人来说过于苛刻,直接损害了再审程序的救济性,也有碍发现实体真实和实现程序正义。更何况,法院在审查新证据时,往往仅凭诉讼记录而得出被告人因过失而未在原审中及时提出的证据,从而驳回当事人的再审请求。

事实上,即使抛开"无过失"标准,"不可归责于当事人的事由"这一要求本身就不合理。因为实际情况很复杂,有的被告人在原审进行当中已经知悉该证据,但出于担心因提出该证据而暴露自己的其他罪行,招致更为严重的刑罚,因而权衡再三,两害相衡,取其轻,而在原审中"故意"不提出该证据。对于这种情况,再审应当允许。

还有一种特殊情况,即自愿代人受罚的人在申请再审时,供出真正的罪犯,此种证据能否属于再审理由中的新证据。对此有两种不同的观点。一种认为该人是自愿代人受过,又系依其本身所隐匿的证据请求再审,如予以受理,则有违衡平。这一学说得到最高法院的支持。但大多数学者认为:依据罪责自负原则,应当重开审判,以惩真凶,否则有违公平和程序正义。至于代人受过之人则可以通过其他方法予以处理或处罚,例如不予以国家赔偿、罚款等。总之,不能因噎废食而放纵真正的罪犯,因为这同样有违正义。

当事人在原审中曾申请调查而未予调查的证据,是否具有崭新性?日本学者认为,这种证据原则上不具有崭新性。但如原判确定后才发现,被申请调查的证据所包括的内容是原审法院在判断是否需要进行调查时所无法预测的话,则具有崭新性,可以作为新证据提出。一般而言,当事人申请调查证据,应当同时说明所申请调查的证据将对案件起什么样的证明作用。而法官也正是依据这一说明来裁定是否有必要进行调查的。如果当时未予调查而后又发现该证据对案件具有重要的证明作用,那么该证据符合再审理由中对新事实的要求,可以据此提出再审申请。

综上所述不难看出,对于再审理由的崭新性要求的理论,采取法国的做法较妥当,既能照顾到救济被告人,又利于国家查明事实真相,实现实质正义。

2、新事实的明确性要求

如果再审理由仅仅满足崭新性要求,但其证明力尚不足以动摇原生效判决时,仍不能启动再审程序。再审理由应当具有相当程度的证明力,学理上将再审理由的证明力概括为再审理由的明确性。如果说崭新性是对再审理由的形式要求,那么明确性则为实质性要求。对这一问题,我们需要讨论再审理由明确性的程度及其判断方法。

1) 关于明确性的程度

各国都普遍重视新事实的明确性,表述大同而小异,例如日本刑事诉讼法规定,已经发现确实的新证据,足以认为对受有罪宣告的人应当宣告无罪或免诉等;其“足以”两字反映的就是明确性要求。

但从对明确性程度的要求来看,各国规定之间有着细微而重大的差别。日本刑事诉讼法认为,足以认为对有罪宣告的人应当宣告无罪或免诉等。措辞多采“足以……应当……”的句式。

判断再审理由的明确性有两派不同观点,一派观点认为,要求仅凭该证据就足以推翻原生效裁判;另一派观点认为应该降低要求,将该证据与原确定判决所依据的所有证据结合起来作一番综合评价,如果认为有动摇原判决所认定事实的较高的可能性或“盖然性”就可以了。

客观地说,第一派观点有其成立的现实可能性。如法国刑事诉讼法第62条第1款规定,即在杀人案宣判之后,发现被害人“尚在人间”,或另抓获真凶,或是被定罪人提出了有力的不在场的证据。在这种情况下,证据的明确性一目了然,完全达到了“单凭该证据就足以推翻原生效裁判”的明确性程度。但这种情况只发生在特定的案件中,而且在现实中这种情况也不多见,大多数再审案件是不可能碰巧拥有明确性程度如此之高的新证据的。如果将这一特殊标准当作普遍标准推而广之的话,将会无形之中大大限制了再审的提起,最终只是阻断了救济之途,因而是不可取的。

德国和日本都采取了第二派观点。德国刑事诉讼法第三百五十九条第五款规定,得到新的事实、证据,仅根据这些事实、证据,或者将它们与先前收集的证据相结合,使得有理由宣告被告人无罪,或者对他适用较轻的刑法从而判处轻一些的处罚或者科处完全不同的矫正及保安处分。目前基本同意第二种评断标准,由于只规定“有利于被告人的再审”,因此这种赞同就只能体现在“判断是否有确凿的应当宣告无罪的证据,应当适用‘疑罪从无’原则”。日本的判例指出,(1)刑诉法第435条第6项规定的“应当宣告无罪的确凿证据”是指已经确定的判决中事实的认定值得怀疑,有相当的证据足以推翻该认定;(2)在作出这种判断时,对已经确定的判决中的事实认定有相当的怀疑,即可开始再审,在这个意义上,“疑罪从无”是刑事审判的铁则(最决昭和51(1976)年10月12日刑集第30卷第9号第1673页[财田川案件])。判例适用的正是第二种观点。①

2) 关于明确性的判断方法

判断新事实的明确性是人的主观活动,所以该过程不可避免地带有主观性,鉴此,有必要规定一些外在制约性措施来防止任意开启再审程序。

日本有两种判断新事实的明确性的方法有两种。一种是个别评价说,即凭新证据单个证据的证明力足以推翻原生效判决,才能成为再审理由,此说中再审理由的明确性受先前确定判决中已有证据的证据评价的制约,所以此说又称之为心证继承说。另一种为综合评价说,此说认为,判断再审理由的明确性,应将新证据和已有证据结合起来进行综合判断,而不受先前确定判决中证据评价的约束,所以此说又称之为再评价说。②德国刑事诉讼法采用综合评价说,判断再审理由的明确性,新事实既可以单独,也可以与作为前审事实基础的其他证据相结合作综合判断。③

在有关明确性的判断方面还有一个问题,即如果这种新证据的明确性(即优势证明力)正巧处于临界点上,即出于有疑状态时,是否适用“存疑有利于被告”原则?即如果提出的新证据是有利于被告的,明确性存疑时,认定其具有明确性,而如果提出的证据是不利于被告的,则否定其明确性。德国有学者认为,当对新事实的明确性有有疑问时,应注重保障法的安定性,作不利于被告人的判断,因而不允许开启再审程序。④而日本的判例认为:证据明确性,系对确定判决认定之事实,有使合理怀疑,足以推翻原认定事实盖然性之证据,而不采用必须具有推翻有罪判决之高度盖然性。⑤由此可见,对于新事实的明确性的把握实属不易,宽之则易造成滥诉之恶果,无法维持裁判的严肃性,过严则又无法实现再审程序的救济性。德、日两国的不同立场再一次反映了不同国家对再审制度性质的理解差异,也反映出在这个问题上很难有一个统一的标准,宽严之度全凭各国的刑事政策来调整。

三、中国刑事诉讼再审理由之分析

我国也设有刑事再审制度,但它的正式名称叫做审判监督程序,而不叫救济程序。据学者考察,我国的“审判监督”一词来源于苏俄,它是上级法院对下级法院,检察院对法院审判活动进行监督的一种专门制度。①因而,不仅人民检察院有权提起再审,而且作为不告不理原则的例外,人民法院也有权提起再审程序。法院和检察院启动再审程序的理由只有一条,即“确有错误”。这样一条缺乏操作性的笼统规定是很不利于再审进行的。相反,法律明确规定了当事人及其法定代理人、近亲属的申诉理由,即刑事诉讼法第204条所规定的几种情况:一、有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误的;二、据以定罪量刑的证据不确实、不充分或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的;三、原判决、裁定适用法律确有错误的;四、审判人员在审理该案件的时候,有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。最高人民检察院完全借用了法律所规定的当事人的申诉理由,在《人民检察院刑事诉讼规则》中规定了抗诉理由,这就是《人民检察院刑事诉讼规则》第406条的内容。这说明当事人的申诉理由和检察机关的抗诉理由是完全相同的。下面就以此作为分析我国再审理由的法律依据。

我国的再审程序从诉讼理念到制度安排,都与西方有着重大差异,这些差异必然体现到再审理由的设计上来。首先,从诉讼理念上看,如前所述,国外再审程序以救济为第一要义,纠错本身并不具有独立价值,它服从并服务于这一诉讼目的。西方国家根据一事不再理原则的精神,在启动再审程序问题上持非常谨慎的态度。一事不再理原则的意义在于禁止国家对于已生效裁判重开审判,从而防止国家滥用刑罚权,特别是对于那些被宣判无罪者,更是绝对禁止重复追诉。限制再审的另一个理论依据是既判力理论,法院的任务在于“定争止分”,如果对已生效判决任意启动程序,则不利于法律的稳定,这体现了程序正义要求。但是,这些因素在我国却难以得到严格遵守。我国的再审程序是在实事求是、有错必纠原则基础上建立起来的,偏重于追求实质正义。因此,我国将法的真实性居于法的安定性之上,因而导致片面突出再审程序的纠错功能,无论事实性错误,还是法律性错误,都毫无例外地成为纠错的对象。这种理念无疑有其合理性。但它在夸大纠错功能的同时,却忽略了法的安定性的价值,在这样一种指导思想之下,再审的救济功能则无从体现。笔者认为,法的安定性和法的真实性之间的矛盾冲突应当通过救济原则来协调,即在一般情况下,法的安定性高于法的真实性,不允许重开程序。如果生效裁判存在重大事实错误或法律错误,则允许突破法的安定性,而追求法的真实性,以实现法的救济性。如果不以救济性来协调这对矛盾,或者说限制国家追求法的真实性的冲动,则这种冲动最终会成为国家滥用刑罚权的借口,而这正是我们需要时刻警惕的现象。

但是,我国法律并不区分有利于被告人的再审和不利于被告人的再审,因而,审查再审理由是否成立时不必作价值判断。这种完全脱离价值判断的审查标准,使刑事再审程序缺乏一个有效机制来处理法的安定性和真实性之间的矛盾,从而导致我国难以有效阻止任意开启再审程序,法律的安定性无法得到保证。

其次,从微观层面来看,我国所规定的这四种再审理由中有两种属于事实性错误,其余两种是适用法律错误和枉法裁判。这些再审理由与国外的规定大致共同的,并无太大差别。我国与国外的差别主要体现在规定的可操作性上。第一种再审理由来看,我国既没有判断证据新旧的标准,也没有判断新证据的确实性标准,也没有规定新证据发现的时间与生效裁判的时间距离。由此可见,我国所规定的新证据非常欠缺操作性。纠正这种情况并非难事,完全可以直接借鉴国外那些有效做法。例如,在如何判断新证据的崭新性和确实性这两个重要问题上,我国可以借鉴日本、法国和德国的做法。就新证据的崭新性而言,完全可以持宽泛的态度,只要该证据是原审法官所未曾接触到的,都可以让其进入再审程序,接受质证。但对于原审当事人有意隐匿证据的情况,完全可以纠正错误,而不事救济。这完全符合我国《国家赔偿法》第十七条的规定,即因公民自己故意作虚伪供述,或者伪造其他有罪证据被羁押或者被判处刑罚的,国家不承担赔偿责任。这有利于引入更多的新证据,从而增强再审的纠错功能。当然这些做法都不得违背再审程序的救济性,例如对于裁判生效多年以后又发现的新证据,就不能再作为不利于被告的再审理由了。我国《民事诉讼法》第一百八十一条就规定,当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出。虽然民事诉讼和刑事诉讼有着许多区别,例如程序正义在刑事诉讼和民事诉讼中历来有截然不同的要求,前者注重以严格的程序来保证被告的基本权利;后者则旨在为双方当事人提供一个平等的角逐机会。但就此而言,规定二年的新证据提出期限对于防止国家的重复追诉和保障被告人的人权具有十分重要的意义,因而刑事诉讼法完全可以借鉴民事诉讼法的这一规定。

其次,在判断新证据的确实性的方法上,也可以借鉴国外的一些做法,将新证据与原审已认定的证据结合起来判断原生效裁判是否具有确实的事实根据,而不应仅凭新证据的证明力来推翻先前生效裁判。这将合理地降低提起再审的难度,以充分发挥再审程序的纠错功能。

我国事实性再审理由的另一条规定是,原裁判据以定罪量刑的证据不确实、不充分或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的情况。由于这一再审理由成立的根据在于原审裁判的固有缺陷,所以依据这一再审理由时必须谨慎小心,不能随意否定生效裁判。在这个问题上日本的做法值得借鉴。例如日本刑事诉讼法规定,原判决作为证据的证据文书或者证物,根据确定判决已经证明系属伪造或者变造时;原判决作为证据的证言、鉴定、口译或者笔译,根据确定判决已经证明系属虚假的。这种根据“确定判决”来证明原证据虚假不实的做法有利于保持再审程序的谨慎性。这意味着在司法实践中,必须首先追究有关人员的伪证罪,然后依据这一生效裁判提起再审程序。这意味着追究伪证罪在某种情况下成为再审程序的一个前置程序,这种以一个新的生效裁判来否定一个旧的生效裁判的做法有助于谨慎启动再审程序,也有助于约束法官在审查再审理由成立问题上的主观随意性。

笔者以为,对于以枉法裁判为由提起的再审,也有必要先行审理原审审判人员在审理过程中的贪污受贿、徇私舞弊和枉法裁判行为的,从而在以生效裁判的形式确认审判人员的枉法行为之后,再以此为据启动再审程序。

结 语

再审既是一人为之制度,就难以摆脱人类固有的局限性。但这种局限性,完全可以在相容相辅过程中,通过相互配合,达到一个更高层次上的统一。初一看,在再审制度之下,法的安定性遭到法的真实性的破坏,两者是相克相制的,但实质上,两者是相容相辅的,二者均以发现客观真实和公正适用法律为共同目的。判决之确定是以未构成再审理由特别事项为解除条件来维持其效力的。再审时是对此项解除条件是否已满足,加以审理,则将以往所得诉讼结果与新的审理内容一并加以裁判。故从再审由特别手续及一般审理手续构成一点,足以明了再审在实质上之意义。①

诚如前言,再审程序的必要性已不容置疑,那么问题就不在于是否需要再审程序,而在于我们需要一个什么样的再审程序。完善的再审程序应当是完美地实现法的安定性与法的真实性之间的统一。要想实现这种统一,就必须合理地规定再审理由,再审理由正是实现这种统一的精巧的法律工具。一个好的再审理由必须同时符合多层次的要求,既要考虑到是否有利于被告人,因为最终决定该再审理由是否能开启再审程序,并导致新的裁判的产生,还在于该再审理由究竟是有利于被告人,还是不利于被告人。因为世界各国从保障人权这一诉讼价值出发,强调再审制度的救济性,大大限制了不利于被告人的再审理由范围。但除此之外,特别是作为有利于被告人的再审理由的新事实,还要考虑到形式上的崭新性,又要考虑到实质内容上的明确性。只有将这两方面很好地结合起来,再审理由才能兼顾法的安定性与法的真实性之间,再审制度也才能成为将法的安定性与法的真实性之间矛盾协调起来的一项完善的诉讼制度。

作者:谭淼,中国政法大学博士研究生;韩阳,中国政法大学硕士研究生

① 马克思:《马克思恩格斯全集》第1卷,第82页。

② [法]卡斯东·斯特法尼, 乔治·勒瓦索, 贝尔纳·布洛克:《法国刑事诉讼法精义》(上册),中国政法大学出版社1998年版,第3页。

① [法] 让·文森 塞尔日·金沙尔:《法国民事诉讼法精义》,中国法制出版社2001年版,第256页。

② Black Law Dictionary sixth edition, remedy, West Publishing Co, 1996, p1294.

③ 《牛津法律大辞典》(中文版),光明日报出版社1988年版,第764页。

④ [德]Claus Roxin :《德国刑事诉讼法》,台湾三民书局印行,1998年版,第560页。

⑤ [法]卡斯东·斯特法尼 等:《法国刑事诉讼法精义》(下册),中国政法大学出版社1998年版,第866页。

⑥ 日本宪法第39条规定:对任何人的行为在其实行当时为合法或已经判处无罪者,不得追究刑事责任。对同一犯罪不得重复追究刑事责任。

① 台湾地区刑事诉讼法第四百二十条[为受判决人利益申请再审之理由]规定:一、有罪之判决确定后,有下列情形之一者,为受判决之人利益得申请再审。1、原判决所凭之证物已证明其为伪造或变造者。2、原判决所凭之证言、鉴定或通译已证明其为虚伪者。3、受有罪判决之人,已证明其系被诬告者。4、原判决所凭之通常法院或特别法院之裁定已经确定裁判变更者。5、参与原判决或前审判决或前所行调查之法官,或参与侦查或起诉之检察官,因该案件犯职务上之罪已经证明者,或因该案件违法失职已受惩戒处分,足以影响原判决者。6、因发现确实之新证据,足认受有罪判决之人应受无罪、免诉、免刑或轻于原判决所认罪名之判决者。?二、前项第一款至第三款及第五款情形之证明,以经判决确定,或其刑事诉讼不能开始或续行非因证据不足者为限,得申请再审。

② 关于自白的认定,有别于普通程序而有其特殊性。根据台湾地区法院的判例有以下要求:对于受无罪判决人,以其于诉讼外自白应受有罪判决之犯罪事实,申请再审时,法院就此申请,虽不待证明其自白确与事实相符,或另无瑕疵,始得为开始再审之裁定,而受判决人曾否有此自白,自应先加调查,必须有此自白,始可认为有再审理由,否则再审原因不具备,即应对其申请驳回。(二八抗三七);另一判例认为:受无罪之判决,而于诉讼上或诉讼外自白其应受有罪判决之犯罪事实者,依照刑事诉讼法第四百二十二条之规定,固得为受判决人之不利益申请再审,但该条款所称诉讼上之自白,系指在其他案件诉讼上之自白而言,若前案诉讼上早经自白,而为原确定之判决所不采者,自不得据为申请再审之理由。(三0上一八九),引自台湾《六法全书》,三民书局1999年版,第1047页。

① 最近有学者提出诚实信用原则应当成为刑事诉讼的原则之一,参见何家弘:《“诚信原则”诌议》,载于《证据学论坛》(第三卷),中国检察出版社2001年版。

② 刑事诉讼法中的死亡专指自然死亡,而不包括民法中的宣告死亡。

① [法]卡斯东·斯特法尼等:《法国刑事诉讼法精义》(下册),中国政法大学出版社1998年版,第869页。

① 田口守一:《刑事诉讼法》,法律出版社2000年版,第321页。

② 同上注。

③ 参见德国刑事诉讼法第359条第5款。

④ [德]Claus Roxin :《德国刑事诉讼法》,台湾三民书局印行,1998年版,第622页。

⑤ [台]褚剑鸿:《再审制度之比较研究》载于《刑事法杂志》第44卷第5期,第16页。

① 陈瑞华:《刑事诉讼的前沿问题》,中国人民大学出版社2000年版,第485页。

① [台]刘绍猷:《刑事再审之理论》载于(台)《刑事诉讼法论文选辑》,第394-395页。

- 上一篇:论被害人在刑事诉讼中的地位

- 下一篇:论我国刑事诉讼制度改革的目标模式